![]()

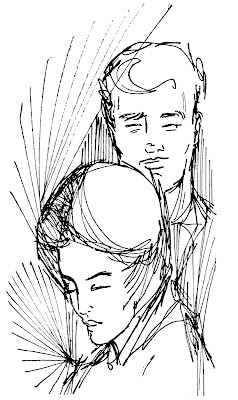

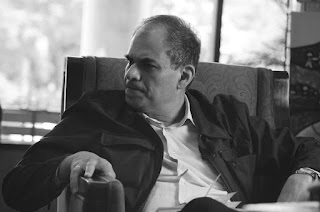

Numerosas semblanzas y testimonios hablan de Francisco Zúñiga Díaz (Chico), y la manera cómo tocaba la vida de las personas a su alrededor. Un ser humano excepcional sin ninguna duda, de una generosidad sin límites y maestro de muchos y muchas que le debemos nuestras primeras intuiciones literarias.Pero ocurre algo, pasa el tiempo y se va dejando de lado que Francisco Zúñiga Díaz también fue un poeta, narrador, e investigador con una extensa bibliografía donde hay poesía, cuento, novela, investigación histórica y literaria. Pese a ello, desde la partida física de Chico, no se hace más que hablar de la buena persona que era y prácticamente nada se ha hecho por ubicarlo como autor mediante la reedición, investigación y recopilación de su obra; las nuevas generaciones lo oyen mentar nada más y lo buena persona que era, mientras que la deuda de las instituciones culturales de este país con su obra se amplía cada vez mas.En este 2015, se cumple el cincuenta aniversario de la publicación de “Trillos y nubes” primer libro de relatos de Chico y su debut literario.Impreso en 1965 por la imprenta Tormo, “Trillos y nubes” aparece sin ningún patrocinio editorial, parece una edición del autor, aunque eso sí, ricamente ilustrada por dibujos de Juan Manuel Sánchez y acompañada por los comentarios de Alfredo Vincenzi y el poeta Mario Picado.En total son doce narraciones breves, traspasadas por la influencia de Salarrue y Carlos Salazar Herrera, casi estampas, diminutos instantes reconstruidos mediante una prosa que busca la exquisitez plástica mediante la imagen, poemas en prosa también se podría decir, donde la trama se vuelve mínima, apenas sustrato para los lienzos que constituyen este libro.Dice Alfredo Vincenzi: “Los cuentos que componen este pequeño volumen constituyen una serie de acuarelas costumbristas. A grandes rasgos, y con un estilo húmedo y fluctuante –pero ajustado al motivo– nos presenta varios cuadros campesinos que parecen pintarse en la memoria apenas leídos. De no ser literato, Francisco Zúñiga Díaz sería un hábil dibujante. Es de notarse, en estos cuentos, lo predominante del dramatismo humano de nuestros campos sobre un esquema del paisaje como telón de fondo: el ambiente lo traza en pocas pero certeras pinceladas, con una adjetivación sobria, pero en modo alguno incompleta: he ahí su secreto.” El espacio rural, el idilio, el concho, esos son posiblemente los ejes sobre los que se van forjando los relatos, como decíamos antes, las influencias son reconocibles, agrega Vincenzi: “Pensamos, en efecto que estos cuentos rememoran los ya famosos de dos grandes firmas centroamericanas: Carlos Salazar Herrera –reciente y justamente galardonado con el Premio Magón– y Salvador Salazar Arrué más conocido bajo el esotérico de Salarrué.Del nuestro gran cuentista costarricense recoge Francisco Zúñiga Díaz la facilidad pictórica para plegarse al motivo. Del gran cuentista salvadoreño, cierta facultad alada para formar algo así como un velo flotante sobre la realidad.Del autor de “Cuentos de Angustias y Paisajes”, la agilidad de crayón de su pluma. Del escritor de los “Cuentos de Barro” la tendencia a vaporizar ideas como neblinas o volutas de incienso. Del costarricense, su sentido de ubicación.Del salvadoreño, en fin, su hechicería, quizás de ancestro maya.” Los motivos y el espacio rural (que no el costumbrismo) estarán presentes a lo largo de la obra de Francisco Zúñiga Díaz con mayor o menor énfasis, eso sí, pronto se desprende de la influencia de Salazar Herrera y Salarrué, su estilo personal se irá imponiendo en sus trabajos siguientes ubicándolo como un digno representante de su generación. Por ahora, sirva de muestra la presente selección de textos de “Trillos y nubes” en el cincuenta aniversario de la incursión en las letras costarricenses de Francisco Zúñiga Díaz.Germán Hernández.

Trillos y nubes (selección)

El Forastero

Tres golpes de nudillo sobre la puerta. Demetrio, en el interior de la casa, tuvo un estremecimiento. Su sombra, larga y flaca, al abrir, la echó atrás un chorro de luz húmeda.

—¿Podría entrar?

Demetrio, desconfiado, abrió más la puerta e invitó a pasar. Adentro estaba oscuro. Hubo encuentro de luz y de sombra tibiecita, que se crispó al contacto.

—Siéntese, don —dijo Demetrio, y agregó:

—Mercedes traele café al señor.

—No se moleste, amigo. ¿No tiene mejor… un traguito?

Demetrio sintió de nuevo un estremecimiento, que se ocultó en las sombras.

Afuera la garúa se convertía en torrencial aguacero.

Hacía frío, adentro. Mercedes, con una manta a la espalda, se comunicaba en silencio con su marido. Del techo viejo se descolgaban estrellas de salpiques.

—Hace frío, ¿no? —dijo el forastero.

—Sí— contestó Demetrio entre dientes.

El silencio, indolentemente, se escondía entre las sombras. Interrumpía la respiración un rayo, que de cuando en cuando se venía del cielo. El agua aporreaba con furia. Ruidazal de golpes sobre el techo, que se escurría por los canalillos hasta congelar el rancho.

Demetrio masticaba un montón de dudas. Sentía frío y deseaba, como el visitante, tomarse un trago fuerte, pero a la taquilla la separaba una inundación de distancia.

El forastero, empapado, dejaba adivinar una mirada suplicante.

El cielo, filtrado por las rendijas, reflejaba un culebrear de rayos.

Demetrio, de pie, consultó con la mirada a su esposa. Ella asintió. La sombra larga y flaca del marido se alargó huyendo por las paredes al acercarse al fogón.

…. —Pues mire, don —dijo al cabo.

—Ahí me queda un chingastillo. Poquito porque es bendito —agregó medio tímido. — Usted perdone.

El visitante se incorporó del asientillo de tiras de cuero. Su sombra, hacia la puerta, se convirtió en ráfaga helada.

Sacó un silbato y lo chupó larga, finamente. La señal se recibió en la casucha más próxima.

A Demetrio se le metió el silbido hasta muy adentro.

Miró fijamente a su mujer como el otro día, aquél en que el aprieto también había venido a visitarlos. En esa oportunidad no había evidencia, ni lluvia como la de ahora, que le forma charcos de desesperanza.

Esa vez los hombres del resguardo registraron hasta el trasfondo del terrenillo y de entonces tenían espina, que el ladino Demetrio hundía y hundía. Les toreaba las situaciones hasta hacerlos corcovear de rabia. Busca que busca husmeaban aquí y allá, hasta en las verrugas de la montaña.

Su intranquilidad era sorpresa; incluso una variante en su vida monótona. Era vivir una aventura prohibida.

Y así lo recordaba, como recordaba siempre cuando a escondidas le jugueteaba cariños en la ladera del montecillo a su Mercedes de ahora. Después se le había anudado un montón de cariño, y ya fue en serio hasta que se la llevó a vivir al rancho.

Ahora adivinaba. Se iba adelante en su imaginación llena de angustia, separado de Mercedes, del terreno, de todo. Allá lejos rumiando, sin poder siquiera darle los buenos días a sus cosas y a su vida.

Trató de analizar el asunto, pero ya tenía helada su existencia,

A Demetrio, es cierto, no le dolía haberse jugado, a la brava, el papel de hombre, hasta cercar su propio terreno. Tampoco culpó nunca, ni ahora, a quien había cantado sus secretos.

Bien recuerda esto y todo; más todavía. Por su mente transcurre desordenado su pensamiento. El retumbo del trueno, que se desgajaba, sacudió en su memoria, una y otras veces, varias situaciones de su vida. De su vida después de Mercedes, que antes casi ni tenía sentido.

Recordó situaciones de pobreza, sus trabajos de peón, incluso sus necesidades de agricultor. Porque llegó a tener su propio terreno, gracias al auxilio de la saca.

El resguardo sabía que Demetrio destilaba, pero la saca le zafaba el bulto. Observa ahora Demetrio que la prueba palpable y caliente la muestra el policía a sus compañeros. La misma prueba brindada por él cuando el corazón le traicionó, para satisfacer al mismo corazón que se derretía en frío, desgranando, como los árboles, lágrimas de temporales.

El aguacero cedía ante el cansancio de tanta agua.

Poco a poco dejó de llover. Una lágrima se secó en la despedida, mientras el vientecillo de la tarde rozaba el rostro curtido del contrabandista y se enredaba en las alas anchas de los sombreros de los policías del resguardo fiscal.

Caminaban rápidamente. A su paso los caballos dejaban huellas de cascos entre los barreales.

El Bautizo

Como mañana bautizan al chiquillo de Rosa, Maclovia quiere desatoruzarse de un cerro de argumentos que ha acumulado desde hace días. Anoche, por cierto, se durmió ya casi en la madrugada, de piense y piense en el asunto.

No había querido, de antes, vaciar sus temores, porque al fin ella tiene su temperamento de no meterse donde no es llamada. Mas al cabo es madrina de los chiquitos y eso la obliga a plantear todo, tal y como ella lo entiende.

"Está bien —se dice— si fuera el único. Pero son tres. ¡Tres! (toma con la mano izquierda los tres dedos centrales de su diestra, como para dar fuerza a sus argumentaciones) ¡Y todos hechos fuera de la ley de Dios!".

No puede Maclovia dejar de atender su obligación de comadre; menos podría negarse a llevar a la pila al último de los hijos de Rosa.

Y así, llena de un tierno cariño, comprensivo y humano, se dirigió al rancho donde Rosa trae al mundo sus hijos.

Por el camino, entre la tarde cansada, teje sus pensamientos llenos de ternura; llenos asimismo de temores; untados de comprensión. Le suenan todavía las expresiones del cura cuando asentaba la partida del chiquillo. Eso de que se expresara de Rosa como si fuera una perra, nada más porque sus hijos no tenían padre, la henchía de una cólera que apenas medio mitigaba el temor a Dios.

Considera Maclovia que algo de culpa tiene su comadre, pero también piensa que eso no es todo. Medita en la pobreza de Rosa, en sus necesidades, sus sinsabores. Acopia las circunstancias que la obligaron a sus deslices.

Y el cura —lo medita para persignarse luego— no puede comprenderlo, porque quizá nunca ha tenido ilusiones.

Un vientecillo ligero le restriega un poco de frío sobre la nuca, que ella cubre subiendo un poco su toalla de color de uso.

La casa de Rosa está quieta en el fondo del bajo. Por las rendijas, anchas y disparejas, sopla el viento bocanadas de tarde.

Cuarto pequeño y estrecho, cama ancha y dura. Dos sillas, una mesa lucia del raspón de chumico. A un lado el fogón en ayunas de llamas. Piso de tierra pulido con escoba de monte. Sobre la pared cuadros de santos y remiendos de periódicos viejos, que el viento ya amarillea.

Ahí vive Rosa desde hace más de cuatro años. Desde pocos días antes de que Miguel, su primer hijo, lanzara al mundo su primer llanto.

El padre del chiquillo fue para Rosa el primer hombre, el único que quiso.

"Si no hubiera muerto", piensa frecuentemente. El padre de Rosa se disgustó porque la muchacha se había entregado. La echó de la casa.

El hombre pensaba formalizar el matrimonio para que el chiquillo naciera legítimo, pero el embarazo de Rosa absorbió las lágrimas de su muerte trágica.

Peores tormentas se le vinieron a la pobre Rosa. Trató, por medio de su madre, de volver a la casa. Aún resuenan en sus oídos las palabras con que su padre recibió la oferta, o más bien la petición, el ruego:

—"¡No quiero putas en mi casa!"

Terminó el invierno. El padre de Rosa, a punta de ruego de su mujer, accedió a llevar a la hija a su casa. No tuvo el valor Rosa para explicar a su madre que nuevamente un hijo surgiría de sus entrañas.

Ya Maclovia sabe de sobra la historia, pero al oiría de nuevo de labios de Rosa siente la misma lástima que se le agolpó cuando el relato original.

Sentada a un lado del fogón, que ya arde, seca un par de lágrimas, que rebalsan las arrugas de sus ojos, y se precipitan afuera.

La frescura de la noche se cuela por las pajas del techo seco. Los tres niños duermen desarrapados y dan vueltas de malestares por la rama ancha. La luz de la candela agrupa una aureola que se llena de zancudos. La noche, afuera, se estremece entre los brazos del viento, eriza de frío.

En la miseria más grande nació Merceditas. Enferma, débil, pálida de hambres y de raquitismo. Su cuerpo endeble daba la impresión de que no pegaría.

Cuando eso, Rosa aún estaba bella. Sus ojos redondos, su seno erguido, sus caderas flexibles al movimiento del cuerpo hermoso, hecho del color moreno del deseo.

Raúl la conocía desde que era una niña, cuando apenas chapaleaba los barreales al regreso de la escuela. La cortejó discretamente y la hizo suya.

En el ánimo de Rosa se levantó de nuevo el deseo de erguirse, de levantarse del barro en que se había sumergido con el nacimiento de su primer niño. Una esperanza la entregó al abrazo de Raúl, que se alejó cuando quedó encinta.

El agua ya hierve en la cafetera. Maclovia, conmovida, deshace lágrimas que se evaporan. La noche, arriba en un peldaño, deja entrever un pedazo de luna que apenas se asoma. Afuera, imperceptiblemente, juguetea el viento entre los árboles.

Rafaelito nació luego, cuando Mercedes andaba apenas a gatas de sus dieciocho meses. No le importa ya a Rosa justificar su venida al mundo. No es la historia del padre de Miguel, que fue su vida; tampoco la de Raúl que fue su precipitarse por la senda de su debilidad y de su miseria.

Nació simplemente, porque ya ella no podía poner obstáculos a los giros de una vida, que de tranco en tranco la empujaba hacia un abismo. Y ahí está Rafaelito, en sus ocho meses. Mañana va a ser bautizado.

Tímidamente Maclovia desovilla sus temores. De dar vuelta y vuelta pierde el inicio del hilo. Sus argumentos se han revolcado en su cerebro, que no atina; de su corazón, precipitado en latidos, un suspiro se convierte en lágrimas.

—Sí, comadre —dice al fin.— Usted tiene razón. Pero todavía se encuentra a tiempo. Con la voluntad, con la voluntad.

Logra rodear el tema y, una vez apropiado, lo vuelca con el mayor logro de convencimiento.

A Rosa no le conviene llevar esa vida; debe dejar de caer ya en la entrega. No puede permitir que una y otra cesión la empuje al abismo, del cual no saldría jamás. No puede olvidar que esa costumbre puede arrastrarla al vicio, a la perdición definitiva.

Quiere arrancar a Rosa la promesa deseada. Anhela que al comprenderla tome el camino justo de la reivindicación y de la lucha, por el bien de sus hijos.

—Usted me va a perdonar. Me va a prometer, comadre Rosa, que Rafaelito será el último. Que ya ahora si se va a terminar la cosa. ¿Sí?

En medio del llanto. Rosa mueve la cabeza, Sus cabellos, desordenados, se untan de lágrimas.

—No, comadre, —replica— no puedo prometérselo. El último será este otro.

Sus manos atribuladas se ocultan entre el delantal, que discretamente cubre el vientre, otra vez fecundado.

El Baile

En la pista las parejas bailan al compás de la marimba.

"Eso lo hace cualquiera", piensa, y de un golpazo tira un trago de ron a sus pensamientos.

Sobre su frente, quemada al sol de la montaña, se desordena un rosario de gotas de sudor. La noche, cálida. La luna, en el medio cielo, ilumina una blancura de nubes.

Una nutrida ola de parejas se sucede en vaivenes por la pista del baile. A su alrededor, mesas y sillas colocadas en desorden, apenas para dar paso a las parejas y al salonero que sirve, tras empujones, las bandejas llenas de vasos y de botellas.

Mientras María Isabel vuelve, Roberto apura de nuevo un trago de ron grosero, que baja por su cuerpo hasta calmarle los sentimientos. Y son muchos los que se suceden porque no baila.

Indolente gira y gira el vaso sobre la mesa, hasta ovalar la rodaja que como huella ha formado el hielo, al rechazar el golpe del ambiente cálido fuera del vidrio.

Afuera del salón el silencio se humilla y se acurruca de insomnio, mientras pegado a las rejas del portón un grupazo de mujeres más que mira olisquea desde la acera.

La marimba arranca melodías a la madera. En sus ubres de jícara el sonido se acompasa de ecos.

Roberto, sólo en la mesa, repasa sus pensamientos. El aburrimiento se acompaña mecánicamente con el tamborilear de los dedos en su vaso, con el ritmo de la música, que a golpe de bolillo se le desangra a la marimba.

"Eso lo hace cualquiera", se repite. Pero el valor se le acurruca en la arriazón de la vergüenza.

La luna llena, en el medio del cielo, empuja a las estrellas para abrirse ruta.

Roberto desea, desde hace días, aprender a bailar. A María Isabel le gusta el baile y quisiera complacerla. Nunca quiso ir con ella a ninguno, pero María Isabel cumple quince años.

Quiere romper la pena que desde tiempo lo retiene. Y así sólo con él bailaría una pieza y otra. Ese abrazo al ritmo de la música se le hace indispensable. La soledad —entre el barullo — lo maltrata. El vaso vacío vuelve a llenarse y nuevamente la inquietud entre el revolverse de las parejas se le desbanda.

Ya hace rato de su ingreso al salón con María Isabel. El hubiese preferido no venir, pero ella quería y el abrirse de su ruego fue para él encanto. Su súplica, apuñada en los labios, fue como un beso que se diluyó en sonrisa.

Ahora, sólo desde rato, piensa que debe aprender a bailar. Hubiese preferido no venir, irse con ella a caminar caricias, a contemplar a la luna, a envolverse en la frescura de la noche.

Y ha bailado con Gonzalo a quién él no acepta. Pero a pesar de eso, María Isabel es su novia. No puede Gonzalo, apremiante en su empeño, apurar sus ansias.

Al recordar sus posibilidades, sonríe plácidamente.

Sí le gusta bailar. Ya ahora manda a su excusa afuera, porque se le ha desacomodado. Su decir viejo no tiene justeza, porque María Isabel es bella. No es cierto que no le gusta el baile, y lo descubre ahora. Tiene que aprender a bailar. Gonzalo, otra vez en la noche, le pide a su novia el consentir de un abrazo. Tras la melodía, Roberto tritura un desengaño.

"Eso lo hace cualquiera. Voy a decirle... ¡voy a bailar!" La vergüenza, en punta de pies, se le arrima a la cara. Un trago de ron quemante, en la ruta, le asienta el empeño.

La música casi no deja parpadear al tiempo. María Isabel, lejana, se le plega con más furia a sus sentidos. Su corazón palpita sus jugueteos, hasta sembrarle celos.

Con el avanzar de la noche la música se desnuda de melodía. Alcohólica, se desmembra en la intemperie, mientras las parejas, en ritmos locos, se desarticulan sobre la pista.

Roberto, para no ver a María Isabel, diluye su mirada por las paredes. Se siente aburrido. El licor le ha saturado sus pensamientos. Siente la piel que se ha engrosado, sus manos, casi torpes, sostienen con dificultad el vaso de ron sobre la mesa. Quisiera irse lejos y arrastrar consigo a su novia. Llevársela. Su baile con Gonzalo le demuestra que tiene que hacerla suya, reconquistarla. En su pensamiento se configura a María Isabel desnuda, con unos pechos iniciales pero turgentes, blancos como la blancura que sobre las flores deja entrever la luna.

Quita el pensamiento con un agitar de su cabeza. El cigarrillo colgando del labio, muestra el cadáver de la ceniza. En la pared, al frente, una figura insinuante le sonríe, ofreciéndole un vaso de coca cola. Los senos se le desbordan de la seda en apariencia fina, dejando casi a flote los pezones redondos y macizos. El nuevo trago le encauza sus divagaciones. La mujer se corporiza en su mente, que quiere descuartizarla a dentelladas. Piensa, sueña, desea. El tiene dieciocho años duros de trabajos. El campo lo ha curtido en el moreno de su cara soleada. El coraje se le ha templado en la doma o en el establo. Los dedos, hechos a la labor brusca, sueñan deslizándose por un cuerpo blando, en un cuerpo desnudo, sobre unos pechos de mujer, de la mujer del anuncio, de una mujer cualquiera, de María Isabel, de alguien.

Dieciocho años duros de trabajo y nunca ha sentido a una mujer junto a su cuerpo, bajo su cuerpo desnudo. Los besos de María Isabel son otros, que ahora desea los de macho sobre una boca firme, sobre un cuerpo erguido y generoso.

María Isabel interrumpe sus pensamientos. La siente al lado suyo. Le agrada que haya venido a buscarle, que se haya desprendido de Gonzalo.

Quiere decirle que la aborrece, que la quiere únicamente para… mas su sonrisa lo trastorna, y la toma dulcemente de la mano, hasta asirla con fuerza y calor, surgido de sus mismas entrañas.

Quiere bailar con ella, pero al compás de una nueva pieza ve acercarse a Gonzalo. María Isabel, súbitamente, desciñe la mano de Roberto. —María Isabel, ¡No! ¡Noo! Una sonrisa no esbozada adivinó Roberto de los labios de Gonzalo, que si no la dibujó, por lo menos la sintió allá adentro, en el mismo sitio donde él ha sentido su coraje.

El suavizar de la música ahoga a su novia y a Gonzalo en el remanso de un bolero.

La luna, entretanto, se va adentrando en los linderos de la madrugada.

Violento, se incorpora para dirigirse al centro del salón. Sus palabras se le desacomodan de la boca, que profiere únicamente un trastabillar de gritos, que apaga el marimbear de la marimba.

Casi a empellones es sacado por la policía. Ya afuera, al llenar de aire los pulmones, Roberto lanza un grito que es desafío, coraje e impotencia.

—Está borracho — comenta el grupazo de mujeres que olisquea desde la acera.

El Hambre

Poquita es Manuela; metida en sí misma. Ha sorbido paciente todo su pasado y vive la muerte de su propia existencia.

Todo es igual para ella. Su gusto feneció con José Angel, como si también hubiese sido destripado en la montaña.

Lava ropa ajena y pasa hambres; sufre también el hambre de sus pequeños, de sus siete chiquillos, que le dan esencia a su vida. Los quiere y por eso sufre; no puede darles de comer, ni pagar las medicinas, que se han alzado por las nubes.

El riachuelo ahoga a las piedras que se mojan en el agua. La brisa atardecida se empapa en los charquillos. Sobre las aguas, perezosamente, las hojas de los árboles de la ribera se acarician, al urdirse las ramas en un techo de sombra rica.

Ya la faena cumplida y Manuela de nuevo al hogar sin lumbre, a hacerse el calor entre el ovillo de ocho cuerpos fríos.

A pocos pasos suyos arrastra la anemia Marcelillo, el último vastago. El postrer tributo brindado a José Angel, quince días después de su muerte.

Quiere a Marcelo más que a los otros, porque se ha alimentado de sus sufrimientos.

Pero hoy amaneció malo Marcelo. En los ojos se le siente la muerte. Un puñito de huesos frágiles arderá pronto en la calentura que no baja. Y no hay cómo curarlo, a fin de arrebatárselo a la muerte. Llora Manuela su impotencia. Marcelo, ya sin aliento, suelta un lloriqueo que se extiende por la humedad del rancho.

Afuera la tarde ni se entera de la tragedia.

Puso a un lado Manuela la vergüenza y se armó de valor. Salió a buscar a don Pablo, el dueño de la extensión donde José Angel perdió la vida.

Se le cerró el hombre y le negó ayuda. Marcelo, entre tanto, da el último suspiro, que ya casi ni puede escucharse.

José Angel nació en la finca de don Pablo. Creció, se hizo hombre. Hizo suya a Manuela y se la llevó al monte ,a las orillas de la finca de don Pablo. Un día murió, aplastado por un inmenso roble, del que sacaron maderas para la casa de su patrón.

Allí empezó la amargura de Manuela. No podía alimentar a sus hijos, ni curarlos. Su escaso jornal, arrancado a la batea en el río, nodaba para hacerle frente a las necesidades.

Don Pablo, de quien ella esperaba una ayuda, no quiso contribuir. El reclamo de la muerte de José Angel no prosperó, porque el dueño de la finca interpuso sus medios.

Es tímida Manuela; metida en el caparazón de su pobreza.

Pero hoy siente que su último hijo se muere. Es el primero que toma la ruta por donde se irán yendo, poco a poco, todos. Ella no puede detener a la muerte, pues le tiene miedo porque de nuevo horada su existencia. Sus fuerzas no responden casi ni para hacerle frente a la vida.

Y ante don Pablo se yergue valiente. No es Manuela la que pide, no es la que exige; esta Manuela que llora se ha crecido. Son sus hijos, su hambre, sus recuerdos.

El medio día desflora sudores. Está pesado el aire, como de plomo. El sol, allá arriba, hunde rayos verticales. A lo lejos un caballo en trote se revuelca en su propia brisa.

Mas don Pablo, sonriente, busca una excusa. Se enciende Manuela y grita. El respeto a su patrón se quiebra en trizas; la muerte cercana de Marcelo la aguijonea con furia. El sudor y las lágrimas le embarrealan la cara.

Y don Pablo, turbado, no tiene contestación. Las palabras de Manuela, hirientes, le penetran por la vergüenza. Porque Manuela ya no puede poner dique a sus palabras.

Por eso se asustó don Pablo. Las palabras, de Manuela, como fuego, le encendieron la cara de coraje:

—Usted tiene que ayudarme, don Pablo. Usted no puede permitir que se mueran sus nietos; no puede dejar que se mueran los hijos de José Angel… ¡De su hijo José Angel!

Un portazo fiero, tremendo, cubrió las espaldas de don Pablo, que se refugió en su casa, como si fuere una trinchera, que le separaría de Manuela, de la realidad y de su conciencia.

El Curandero

Y Núñez se enloqueció. Le empezó la cabeza y tejer enredos, que le enmarañaron la tranquilidad a Chana.

—Pues claro, ¡maleficio! …y todos decían que Juan le había dado un bebedizo que le jodió las entendederas.

Para atrás y para atrás y no respondía ni al agua bendita ni a nada ¡Ni a nada! Decía Chana que Juan lo había maleficiado con un trago, porque todo salió al amanecer de una juma, de las últimas de Federico Núñez.

Y empezó Chana a recorrer su calvario, a la amanecida apenas de sus dieciséis años. Por las noches, cuando las estrellas perforaban el cielo oscuro, las lágrimas se le empozaban como estrellas al resplandor de la canfinera.

Días y días pasaron como temporales de chirrite en la alcahuetería del monte. Y con el viento, en ancas de un vecino, llegó la noticia como si llegara un milagro. Los ojos de Chana, cansados de lágrimas, brillaron como un suspiro.

Las estrellas de esa noche, diminutas, se zambullían en un remanso de luna llena.

Y en la madrugada Chana Astorga cogió un poco de fe junto a la chalina y se encaminó al pueblo. El día no más se relamía de aurora; el camino, ya seco del relente, se despeinaba en nubecillas de polvo seco.

La noticia había despertado en Chana la esperanza casi muerta.

Los dichos de los milagros y curaciones cundían hasta adentrarse por los caminos, hacia los campos. La fama se desenredaba de los límites del poblado hasta formar estrella con las estrías de tantos caminos.

El sufrimiento, originado por la locura del marido, se confundía ahora con la congoja de Chana, con su inexperiencia y su ingenuidad. El camino, terco de distancia, no se acababa nunca. A los lados, silencio.

Alambradas con potreros donde las vacas desperezaban el rumiar del buenos días. Puntos suspensivos de tijos sobre las cercas, puestos allí como intervalos. Algún fruto de piñuela sonrojaba de vez en cuando el paisaje.

Chana le contó sus temores. La agitación del camino se le dibujaba bajo la blusa. Sus labios de congoja atropellaban la historia, hilvanada con suspiros.

Sus manos no servían ni para enjugar las lágrimas.

—Y Vicenta, la de Juan, fue novia de Federico —decía Chana.

—Y entonces Juan — concluía — le metió el bebedizo en el trago'e guaro.

Los ojos se le iluminaron con el enjuague de las lágrimas. Sus pechos adolescentes surgían agitados por la angustia. El calor de la tarde, entre tanto, le prendía colores a las mejillas.

Chana Astorga contó al curandero toda su historia: cómo conoció a Federico, cuánto lo amaba y de su matrimonio que no ajusta el año.

Ya casi noche llegaron Chana y el curandero al caserío.

Concluido el examen, empezó a descender la noche. Las estrellas, afuera en el cielo, se atropellaban en su algarabía de luna llena.

La luz de la canfinera, en la mesa de la cocina, ofuscaba a las sombras.

Los ojos negros de Chana resplandecían por las lágrimas.

El curandero, tras sorbos de café negro, absorbía a la noche. Sobre la calle un borracho zigzagueaba un sartal de malas palabras. Núñez, más adentro, se alborotaba en carcajadas. Una brisa se metía por la rendija para juguetear con la canfinera.

¿Y usté cre que se cura…?

Ya el silencio, de salto en salto, se acostaba en las otras casas.

—Sí, pero depende de usted.

Los ojos de Chana abrieron un signo de interrogación que tardó en cerrarse.

—Sí, depende de usted. Si usted lo quiere debe hacer el sacrificio — sentenció firme el curandero ¿Usted lo quiere?

Y entonces explicó el curandero a Chana cómo era el asunto del maleficio.

—A tu marido— dijo cambiando el tono — no le dieron bebedizo; fue otra cosa.

Y ante el rubor de la muchacha, que se acrecentaba con la luz sobre su cara, vertió la tesis como quien empuja una estaca. Le explicó cómo Núñez tenía relaciones con Vicenta, de cómo la mujer quería hacerlo suyo; de cómo, ante lo imposible, había decidido enloquecerlo.

—¡Y fue ella la culpable! — gritó firmemente el curandero.

—¡Ella fue la culpable!—

El eco de su voz desarmonizó al silencio. Y tenes que curarlo vos— ¡Tenemos que hacer el sacrificio!

(La boca de Chana se transformó en un paréntesis, que encerró a un suspiro).

Los ojos del curandero, apoderados del ambiente, se tornaron dominantes. La experiencia que trajo de la ciudad, para aplicar al campo, le ganaba la partida a la pobre Chana.

—Pero… masculló Chana en medio de su congoja.

—Ese es el único remedio — repitió en voz baja el curandero, y sus ojos, terribles como una pesadilla, se posaron sobre el silencio, hasta ocuparlo todo.

—Ese es el único remedio — musitó.

Y no tuvo casi que forcejear. La frescura de la aurora, que se levantaba entre las nubes, cubrió con una brisa fresca a Chana y al curandero. En el cuarto contiguo, con aspavientos, Federico Núñez aplaudía, tratando de atrapar a una carcajada.

Francisco Zúñiga Díaz.